Date : 24 Apr 2025

JNIM au Sahel : évolutions récentes et zone d’influence

Le JNIM est l’une des organisations terroristes islamistes, les plus influentes du monde. En 2025, ce conglomérat de groupes djihadistes n’a jamais semblé aussi dangereux.

Le Jamaat Nusrat Al-Islam wal Muslimeen (JNIM) ou Groupe de Soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM) est une coalition d’islamistes radicaux considérée comme une entité terroriste par les Nations unies. Il s’agit de l’une des menaces les plus sanglantes de la région du Sahel central. Cette entité est née au début du mois de mars 2017, après la fusion de quatre groupes armés : Al Qaïda au Maghreb Islamique, Ansar Dine, Al-Mourabitouna et la Katiba du Macina. Au fil des années, ces différents groupes armés djihadistes se sont véritablement unifiés pour donner vie à une organisation terroriste polyvalente et complexe, et ambitionnant la domination du Sahel central.

Ainsi, dans les années qui suivent sa création, le JNIM se présente comme une « alliance de rassemblement ». L’objectif est d’attirer un large éventail de communautés et d’ethnies locales. Pour cela, le JNIM lance de véritables opérations médiatiques destinées à recruter parmi les peuples touaregs, arabes, peules, songhaï et bambara. Dans un rapport de la Berghof Foundation, un expert explique qu’ « Au cours des premières années, Ansar Dine a très peu communiqué, mais depuis la création du JNIM, ils disposent d'une nouvelle agence médiatique et produisent beaucoup. ». Grâce à cette stratégie, le groupe djihadiste parvient à étendre son influence auprès des Dogons dans le Pays Dogon et la plaine du Séno-Gondo, des Minyanka dans la région de Sikasso, et même chez les ethnies de langues Moore et Bissa dans différentes parties du Burkina Faso. C’est pourquoi, l’entité djihadiste est aujourd’hui une mosaïque multiethnique. Pour organiser ces réseaux de cultures différentes, Iyad Ag Ghali, un homme politique touareg et fondateur du groupe djihadiste Ansar Dine, a été introduit comme chef suprême du JNIM. Cette nomination traduit la volonté du JNIM d’être plus ancré localement et de gagner en puissance et en influence dans tout le Sahel central.

Dans cette dynamique, l’idéologie et les objectifs du JNIM jouent un rôle fédérateur entre toutes les communautés ethniques et les différents groupes armés terroristes de l’entité. Les membres du JNIM se rejoignent sur une lecture non contextualisée du Coran et le souhait de déclencher une révolution sociale contre les relations de domination dans les communautés, pour imposer la loi de la Charia. Le djihad, qui renvoi réellement à la lutte et à la notion d’abnégation, est violemment instrumentalisé par le JNIM pour servir ses objectifs politiques. Plus que cela, le JNIM travaille à étendre ses réseaux au Sahel, afin d’obtenir une positon hégémonique et la suprématie régionale, en tant qu’acteur armé non-étatique. De cette manière, la mouvance terroriste affronte les gouvernements régionaux, pour établir un ordre social et politique djihadiste alternatif dans le Sahel central. Ainsi, avant sa création, ses composantes se battaient déjà contre les gouvernements régionaux. À titre d’exemple, les mouvements terroristes dont résultent AQMI, combattaient les forces armées algériennes durant la guerre civile. Plus récemment, le groupe Ansarul Dine lançait une série d’attaques contre le gouvernement malien en 2012.

Une organisation amovible mais structurée

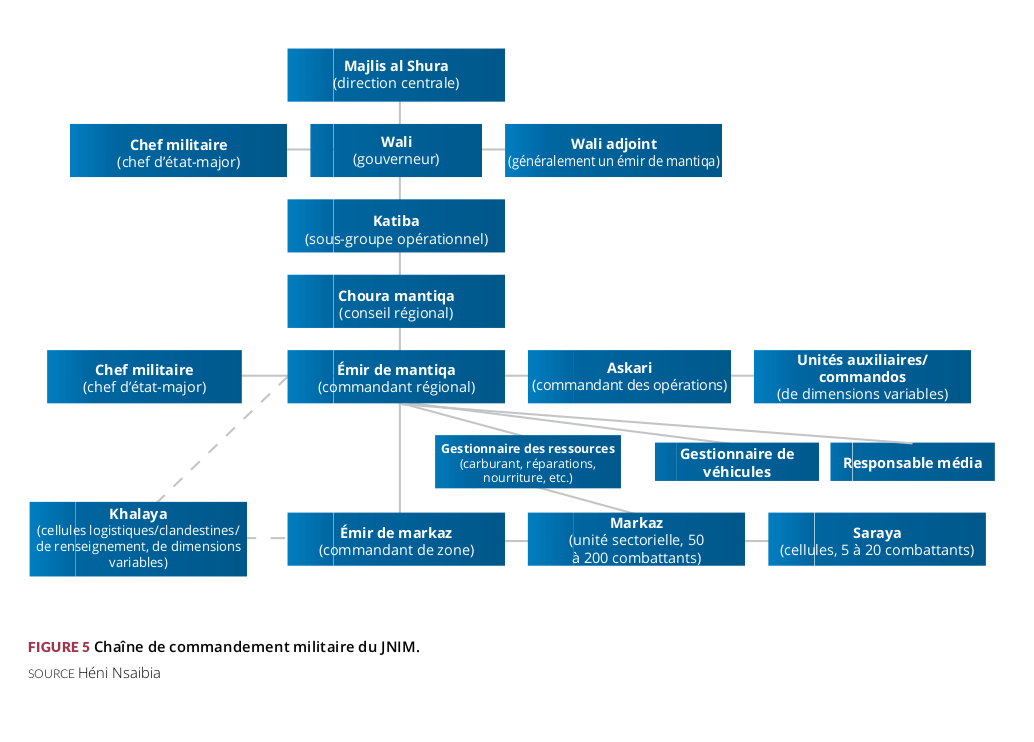

Pour satisfaire ses objectifs politiques, le JNIM tente d’appliquer une forme de gouvernance auprès des populations locales. En s’imposant comme une autorité dirigeante, le groupe djihadiste sahélien travaille à réglementer le comportement des habitants, en misant sur la fourniture de services et en contrôlant l’économie locale. Cet objectif n’est ni plus ni moins que la concrétisation de l’ambition de former un proto-État. En conséquence, le JNIM a adopté une structure interne pyramidale, organisée en trois niveaux : le niveau supérieur, commandé par le Conseil de la Choura, qui détermine l’orientation stratégique générale, assure la cohésion entre les factions, et la coordination avec d’autres groupes affiliés à Al-Qaïda ; le niveau intermédiaire qui dispose d’un conseil consultatif régional prenant les décisions importantes à l’échelon régional ; le niveau inférieur qui gère les opérations sur le terrain. Ce nivellement à trois étages est essentiel puisqu’il permet une supervision interne ainsi qu’une chaîne de commandement jalonnée par des cadres militaires. Ainsi, contrairement à ce que l’on pourrait penser, le JNIM n’est pas un amas désordonné de groupuscules islamistes. Depuis sa création, le groupe cultive une véritable identité à laquelle les combattants de tous les échelons sont fortement attachés, ce qui fait du JNIM un groupe particulièrement résilient. Pour entretenir cette cohésion, un savant équilibre entre centralisation et décentralisation est pensé. En effet, le conseil de la Choura reste central dans la prise de décisions majeures. Cependant, les commandements régionaux de différents échelons (katiba, mantiq, marakz, saraya) préservent une grande autonomie dans leurs activités quotidiennes.

Une présence territoriale prolifique

Grâce à son organisation protéiforme et à ses différentes branches, le JNIM est enraciné au Sahel tout en restant une organisation très mobile. À sa création, le groupement terroriste ne contrôle que quelques parts de territoires relativement disparates, situées au nord, au centre ainsi qu’au sud du pays. De nos jours, le JNIM est présent sur de vastes territoires. Au Mali, le groupe terroriste densifie son emprise dans les régions de Kidal, de Gao, de Tombouctou, de Gao, Mopti, et étend sa présence sur les environs de Bamako et Kayes. Dans cette dynamique, le JNIM traverse les frontières puisqu’il est très actif au Burkina Faso et au sud du Niger dans la région de Tillabéri. En parallèle, le JNIM travaille à gagner du terrain au nord du Bénin, du Togo et de la Côte d’Ivoire afin de se rapprocher du Golfe de Guinée. Pour Abdou Khadir Cissé, spécialiste de l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest, cette extension répond à une « stratégie d’aller au-delà de la zone de confort du Sahel central. […] Le groupe cherche à sortir de la pression militaire exercée par les armées régulières qui se sont dotées ces derniers temps de moyens conséquents. ». D’une manière plus factuelle, pour le JNIM, la voie vers le Golfe de Guinée, est synonyme d’accès à des moyens logistiques, indispensables à la lutte armée.

En effet, outre les affrontements avec les armées régulières, le JNIM est en confrontation avec un groupe terroriste concurrent : l’État Islamique au Grand Sahara (EIGS). Les tensions entre les deux groupes djihadistes se crispent dès la fin de 2017, lorsque leur volonté de s’étendre vers le sud pour former un proto-État entre en concurrence. Pour satisfaire cet objectif, le JNIM s’appuie sur la porosité des frontières pour construire des alliances locales. Cette approche contraste avec celle de l’EIGS qui s’accorde avec la violence et la brutalité de son organisation mère : l’État islamique. L’animosité grandissante entre le JNIM et l’EIGS conduit à l’avènement d’une guerre de territoire dans le Liptako-Gourma, autrement connu sous le nom de « région des trois frontières ». À cheval sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso, cette zone est aujourd’hui devenue l’épicentre du terrorisme mondial. Si l’EIGS utilise l’est du Burkina Faso comme base arrière, les « trois frontières » sont régulièrement traversées par ces groupes, ce qui rend ces derniers particulièrement insaisissables pour les forces armées locales. Depuis 2023, la route vers le sud, passant par les frontières entre le Niger, le Bénin et le Nigeria est particulièrement au centre des tensions entre le JNIM et l’EIGS. Cette conquête de territoire est vitale pour la poursuite des opérations de ces groupes puisqu’elles constituent des opportunités de recrutement et des accès aux ressources de villages environnants.

Les tentacules financières du JNIM

Toutefois, il est important de rappeler que certaines activités lucratives qu’entretient le JNIM sont susceptibles de remettre en cause les moyens de subsistance des populations. Or, pour lui, les populations ont un rôle central dans sa stratégie de partenariat et d’expansion. L’extraction minière artisanale d’or est l’un des principaux moyens de financements du JNIM. Le groupe djihadiste exerce une pression sur les sites d’extraction minière artisanale d’or à petite échelle, ou sur les voies de transport. Avec ces contrôles, le groupe exploite les populations locales. En atteste le bassin aurifère de N’Abaw, au sud-ouest de Gao et à la frontière avec le Burkina Faso, au sein duquel deux mille mineurs travaillent sous le contrôle du JNIM. Par ailleurs, les djihadistes de la même entité organisent des paiements prenant la forme de zakat (l’aumône) en échange d’une protection.

Cette pratique s’applique dans la perception de marchandises de plusieurs natures, mais surtout dans le vol de bétail. Il s’agit d’une ressource non-négligeable, plus ou moins importante selon les zones et le degré d’infiltration du groupe djihadiste. Dans les territoires qu’il contrôle, le JNIM se positionne comme l’arbitre des litiges concernant le bétail. En réalité, les djihadistes récupèrent le bétail à l’origine des controverses. En 2021, le groupe est parvenu à tirer 440 millions de francs CFA du vol de bétails.

Plus gravement, les enlèvements sont aussi un mode de financement privilégié par le JNIM. Dès sa première année, il est estimé que le JNIM aurait récolté entre 18 et 35 millions de dollars dont 40 % proviendraient des rançons de ses enlèvements. Par ailleurs, le JNIM utilise les kidnappings comme un outil stratégique. Pour soutenir son expansion et consolider ses zones d’influence, le groupe terroriste enlève les personnalités et les leaders locaux. À titre d’exemple, le chef religieux Amadou Hady Tall a été enlevé en décembre dernier car il était accusé de soutenir l’État malien et avait incité des jeunes recrues jihadistes à déposer les armes. Selon plusieurs médias, le chef religieux serait aujourd’hui décédé, ce qui traduit une densification des violences du JNIM, notamment sur des profils qui étaient jusque là épargnés.

Le JNIM plus sanglant que jamais

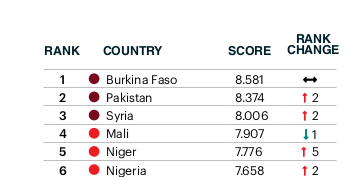

Selon le Global Terrorism Index 2025, élaboré par l’Institute for Economics & Peace, le JNIM fait partie des quatre groupes terroristes ayant fait le plus de morts dans le monde l’année dernière. Pour l’organisation terroriste sahélienne, 2024 a été une année record. Durant l’année, les attaques du JNIM ont causé la mort de 1 454 personnes, ce qui représente une augmentation de 46 %. Par ailleurs, selon le rapport, les attaques du JNIM ont le taux de létalité le plus important avec une moyenne de 10 morts par attaques. À ce titre, le JNIM est responsable de la deuxième et la troisième attaque la plus meurtrière de l’année précédente. La plus sanglante s’est déroulée le 28 août dernier lorsque des dizaines d'hommes armés ont tué entre 200 et 600 civils dans la ville de Barsalogho au Burkina Faso. Quelques semaines plus tôt, 110 soldats étaient également tués et 60 civils enlevés, lors d'une attaque contre une base militaire dans la commune de Mansila, dans la province de Yagha toujours au Buirkina Faso. Les répercussions sur les populations civiles sont immenses. En 2024, le nombre de victimes civiles a doublé comparé à l’année précédente. En 2023, ce sont 343 civils qui ont péri des attaques du JNIM contre 761 durant l’année qui vient de s’est écoulée. Ainsi, en 2024, 67 % des victimes étaient des civils. L’intensification des attaques du JNIM, oblige les gouvernements locaux à adapter leur réponse militaire en conséquence. Toutefois, l’aspect tentaculaire de l’organisation islamiste contraint les États à s’attaquer aux problèmes socio-économiques, qui poussent souvent l’engagement de nouvelles recrues djihadistes. Par conséquent, la situation sécuritaire des pays du Sahel central est critique. Le Global Terrorism Index 2025 classe le Burkina Faso comme le pays le plus impacté par le terrorisme, tandis que le Mali (4e) et le Niger (5e) complètent le Top 5.