Date : 14 Feb 2025

Engins Explosifs improvisés (IED) : hécatombe au Mali et Burkina Faso

Au Mali et au Burkina Faso, les engins explosifs improvisés sont une arme de choix des groupes terroristes, tuant indistinctement civils et militaires et semant la terreur.

Le 24 janvier 2025, au Mali, 4 gendarmes maliens dont un commandant ont été tués dans une attaque à l’engin explosif improvisé (IED, pour Improvised Explosive Device) près de la ville de Konna. Cette attaque, revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), souligne la persistance du risque IED dans les régions de Mopti et Ségou, malgré les efforts de lutte déployés. Le 22 janvier 2025, au Burkina Faso, des éléments du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, ont attaqué la ville de Sebba. Après une tentative infructueuse de prise de la ville et de son camp militaire, les assaillants ont posé des IED sur l'itinéraire d'un convoi de ravitaillement, dans le but de tendre une embuscade aux forces armées burkinabè. Les IED sont devenus l'arme de prédilection des groupes armés terroristes au Sahel.

Qu’est-ce qu’un IED ?

Les IED sont des dispositifs explosifs artisanaux fabriqués de manière non conventionnelle. Ils sont fabriqués de façon improvisée à partir de matériaux simples et accessibles (une charge explosive, une charge d'amorçage, un détonateur et un système de mise à feu mécanique ou électronique), ce qui en fait une arme redoutable dans les conflits asymétriques. Les engins explosifs fournissent de véritables avantages tactiques et stratégiques : sentinelles du pauvre, ils permettent d’obtenir un effet de harcèlement permanent. Les IED imposent une guerre d’usure. Ils peuvent varier en taille, en complexité et en puissance, allant de petits dispositifs conçus pour blesser ou tuer des individus à de grandes bombes capables de détruire des véhicules ou des bâtiments. Les IED sont particulièrement dangereux en raison de leur capacité à être dissimulés et déclenchés de manière imprévisible souvent dans des zones civiles. Ils ne discriminent pas les victimes civiles et militaires. Ainsi, ils sont aussi employés pour terroriser les populations et dégrader les services gouvernementaux et humanitaires. Ils amoindrissent également les capacités militaires et les opérations de reconstruction et peuvent donner un avantage stratégique à long terme aux insurgés.

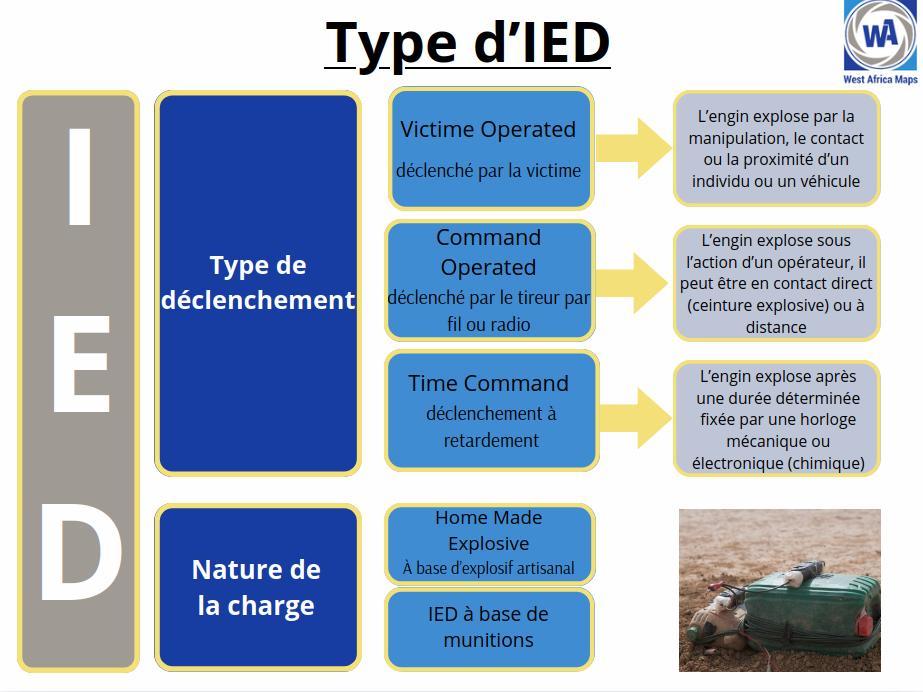

Les différents types d’IED

Les IED se déclinent en plusieurs types, adaptés à différentes situations et objectifs. Parmi les plus courants, on trouve les IED déclenchés par la victime ("Victim Operated"), qui explosent lorsque la cible manipule l'engin, entre en contact avec lui ou s'en approche. Les IED commandés ("Command Operated") sont actionnés à distance par un opérateur, soit par un fil, soit par une télécommande, permettant une activation précise et contrôlée. Enfin, les IED à retardement ("Time Command") sont programmés pour exploser après un délai prédéterminé, souvent à l'aide d'une horloge mécanique ou électronique.

Les composants d’un IED

Les IED contiennent des composants chimiques explosifs, incendiaires ou toxiques. Les IED sont souvent montés à partir d'éléments hétéroclites. Il faut différencier les explosifs fabriqués à partir de munitions militaires (par exemple, une grenade), des explosifs artisanaux ("Home Made Explosive"). Ces derniers, composés d'un assemblage de pièces non militaires, sont les plus répandus. Les IED sophistiqués contiennent principalement des explosifs brisants (dotés d'une vitesse de propagation très élevée). Le risque existe cependant que des substances toxiques chimiques, biologiques ou radioactives soient employées à leur fabrication pour en multiplier l'effet destructeur ou psychologique. Ces différents types d'IED permettent aux groupes armés de s'adapter à diverses situations tactiques, rendant leur détection et leur neutralisation particulièrement complexes.

L’origine des IED : De l’Irak à l’Afghanistan

Les IED, bien que présents dans des conflits antérieurs, ont acquis une notoriété particulière lors de la guerre d'Irak en 2003. Face à la puissance militaire conventionnelle des coalitions occidentales, les insurgés ont rapidement adopté les IED comme moyen de contourner cet avantage, infligeant des pertes démoralisantes et médiatiquement dévastatrices à peu de frais. En Irak, l'ampleur des stocks de munitions laissés par l'armée de Saddam Hussein a alimenté une vague d'attaques à l'IED d'une extrême violence. Les connaissances et les techniques relatives à la fabrication et à l'utilisation des IED se sont ensuite propagées à d'autres zones de conflit, notamment en Afghanistan. Si, en Irak, les insurgés utilisaient principalement des munitions récupérées, en Afghanistan, où les munitions de gros calibre étaient moins disponibles, ils ont davantage eu recours aux engrais chimiques tels que le nitrate d'ammonium et de potassium.

L'Afghanistan a également vu l'utilisation d'IED dispersés un peu partout, y compris dans des lieux a priori peu fréquentés, en raison d'un réseau routier moins performant qu'en Irak. Alors que les efforts de contre-insurrection des États-Unis ont permis d'améliorer les taux de détection et de neutralisation des IED, ainsi que de renforcer la protection des forces, ces gains se sont souvent traduits par un transfert du risque vers les forces afghanes. Ainsi, l'expérience irakienne a largement contribué à façonner l'utilisation et l'évolution des IED en Afghanistan, soulignant la capacité d'adaptation et d'innovation des insurgés face aux défis posés par les forces conventionnelles. En 2011, plus de la moitié des blessés, parmi les forces de l’OTAN en Afghanistan, avaient été victime d’IED, preuve de leur efficacité tactique. Plus récemment, ces engins explosifs ont été largement utilisés lors du conflit syro-irakien. Selon un rapport de Handicap International publié en 2021, près d’une personne sur quatre en Irak serait exposée au risque de ces explosifs. Ce rapport explique que le Mali a subi « une augmentation significative des incidents » causés par ce même type d’engins.

L'utilisation des IED au Sahel

Depuis 2013, les engins explosifs improvisés (IED) sont une arme de choix pour les groupes armés opérant au Sahel. Au cours des deux dernières années, l'usage des IED a persisté, en particulier au Burkina Faso et au Mali. Le rapport de l'Observatoire des mines antipersonnel souligne que le Mali a connu une contamination par des mines anti-véhicules depuis 2017, avec une utilisation croissante de mines improvisées activées par pression. Au Burkina Faso, la situation est similaire, avec une montée en puissance de ces engins dans les régions du nord et de l'est depuis 2018. Par exemple, le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, utilise ces dispositifs pour dégrader la sécurité des axes routiers stratégiques. Les IED sont souvent placés le long des routes et visent principalement la destruction de véhicules, ce qui en fait un outil redoutable pour les groupes terroristes cherchant à semer la terreur et à perturber la circulation. Les véhicules blindés des forces militaires locales et du groupe Wagner au Mali sont des cibles privilégiées. Le 11 juin 2024, dans la ville malienne de Keibané, une patrouille Wagner a été victime d'un IED de la Katiba Macina. 2 mercenaires russes ont été tués et 11 autres blessés. Les régions les plus touchées incluent Mopti et Koulikoro au Mali, ainsi que la boucle du Mouhoun au Burkina Faso.

Un savoir-faire réintroduit depuis le Moyen Orient

Certains observateurs notent une réapparition massive, ces derniers mois au Sahel, de méthodes liées aux IED. Cette recrudescence suggère la présence, au sein des groupes armés terroristes (GAT) tels que le JNIM et l'État islamique dans le Grand Sahara (EIGS), de spécialistes venus du Moyen-Orient : les « IED makers ». Ces experts apportent des techniques sophistiquées, augmentant l'efficacité et la létalité des attaques. Ce savoir-faire a notamment été utilisé fin juillet 2024 pour stopper un convoi Wagner se dirigeant vers Tinzaouatène. La bataille de Tinzawatène, qui s'est déroulée du 25 au 27 juillet 2024, témoigne de cette évolution. Les rebelles du Cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad (CSP-DPA) ont affronté les forces armées maliennes et le groupe Wagner, infligeant une défaite significative aux forces maliennes et à leurs supplétifs. Les combats ont culminé avec la destruction de plusieurs véhicules et des pertes humaines importantes. 84 mercenaires russes et 47 soldats maliens ont été tués dans l’attaque. L'utilisation d'IED sophistiqués a contribué à cette déroute, soulignant l'efficacité de ce savoir-faire réintroduit.

Cette situation met en lumière la complexité croissante de la menace terroriste au Sahel. L'arrivée de spécialistes en IED en provenance du Moyen-Orient renforce les capacités des groupes armés, leur permettant de mener des attaques plus audacieuses et mieux préparées. La bataille de Tinzaouatène illustre les conséquences de cette évolution, avec des implications significatives pour la sécurité régionale et la stabilité des États sahéliens.